Inhaltliche Schwerpunktsetzung

Mit der Errichtung des „Neuen Gymnasiums Glienicke“ strebt die ASG mbH als Trägerin der Einrichtung an, eine Schule aufzubauen, zu etablieren und zu profilieren, die durch eine klare Zukunftsorientierung auf der Grundlage und unter Berücksichtigung des erreichten Entwicklungsstandes in allen relevanten Fachwissenschaften gekennzeichnet ist. Die vorliegende Konzeption der Schule widerspiegelt den Stand der Reflexion eigener Erfahrungen mit konzeptionellen und praktischen Entwicklungsarbeiten im Bereich der Bildung in den Sekundarstufen I und II in mehreren Bundesländern. Darüber hinaus sind Erkenntnisse aus der Schul- und Unterrichtsentwicklung der nationalen und internationalen pädagogischen Wissenschaft und Praxis berücksichtigt. Die Konzeption der Schule sieht ihre kontinuierliche Fortschreibung auf der Grundlage neuer Erfahrungen und Erkenntnisse vor.

- Die pädagogische Arbeit am „Neuen Gymnasium Glienicke“ bestimmen insbesondere folgende Ansprüche und Ziele:

- Vorbereitung der Heranwachsenden darauf, sich in der rasant verändernden Welt zu orientieren und flexibel zu agieren,

- Erwerb einer soliden Grundbildung, d.h. gleichermaßen Entwicklung von Sach-, Methoden-, und Sozialkompetenz sowie Selbstkompetenz in der Sekundarstufe I,

- Fachlich fundierte, vertiefte allgemeine und wissenschaftspropädeutische Bildung in der gymnasialen Oberstufe,

- Aneignung eines breiten Orientierungswissens und das Verstehen von Erscheinungen und Prozessen,

- Ausbildung der Bereitschaft und Fähigkeit zu lebenslangem Lernen, d.h. vor allem Erwerb anschlussfähiger Kompetenzen für nachfolgendes Lernen,

- Individualisierung des Lernens, d.h. optimale Förderung jeder und jedes Einzelnen entsprechend den jeweiligen Lernvoraussetzungen und LernzielenAusprägung von Mitbestimmungs- und Teilhabefähigkeit, d.h. der Bereitschaft und Fähigkeit zur Mitgestaltung der Gesellschaft,

- Vervollkommnung der Wahrnehmungs-, Kommunikations- und Kooperations-fähigkeit,

- Stärkung von Motivation, Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl durch die Ausbildung von Interessen und die Ermöglichung von Erfolgserlebnissen,

- Herausbildung eines Selbstkonzepts, das auf einer realistischen Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion, auf einem begründeten Wertesystem und klaren Vorstellungen für die eigene Lebensgestaltung beruht,

- Erwerb der Voraussetzungen dafür, künftig einen nachhaltigen Beitrag zur Sicherung und Weiterentwicklung eines international wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandorts Deutschland zu leisten und bei der Bewältigung der Herausforderungen, vor die die Menschheit in der Gegenwart gestellt ist und mit denen sie in der Zukunft konfrontiert werden wird, aktiv mitzuwirken.

Diese eindeutige und klare Zukunftsorientierung der pädagogischen Arbeit prägt die inhaltliche Ausgestaltung sowohl des naturwissenschaftlich-technisch orientierten als auch des ästhetisch-technisch orientierten Bildungsgangs, wozu nicht zuletzt auch beiträgt, dass in beiden Bildungsgängen zunächst verstärkter Unterricht im Fach Englisch

Naturwissenschaftlich-technisch orientierter Bildungsgang

Verstärkter, konzeptionell aufeinander abgestimmter Unterricht in den Fächern Biologie, Chemie, Physik, Mathematik und Geschichte ermöglicht eine umfassende und tiefgründige Beschäftigung

- mit Erscheinungen, Zusammenhängen und Prozessen in der Natur,

- mit technischen Errungenschaften in ihrer historischen Entwicklung, ihrem Aufbau und ihrer Funktionsweise sowie

- mit Wechselwirkungen zwischen Natur und Technik.

Erkundendes, entdeckendes, forschendes Lernen soll Neugier und Interesse wecken und verstetigen. Vielfältige Gelegenheiten zum Beobachten und Untersuchen, zum Experimentieren, Konstruieren und Bauen von Modellen ermöglichen zugleich, theoretisches Verstehen systematisch auszubilden und sich praktische Fertigkeiten wissenschaftlichen Arbeitens anzueignen. In der gymnasialen Oberstufe wird darüber hinaus verstärkt daran gearbeitet, selbstständig neue Problem- und Fragestellungen aufzuwerfen, zu formulieren und lösungsorientiert zu bearbeiten. Besonderes Gewicht wird in den profilbezogen verstärkten Unterrichtsfächern auf die Ausbildung von Textverständnis und Textproduktion gelegt. Die Schülerinnen und Schüler lesen und interpretieren anspruchsvolle Fachtexte, formulieren Beschreibungen, Berichte, Erörterungen und Kommentare als zusammenhängende Texte in Schriftform und halten fachlich fundierte Vorträge. Auf diese Weise wird die Reduzierung der Wochenstundenzahl des Unterrichts im Fach Deutsch zugunsten des profilbezogenen Unterrichts nicht nur kompensiert. Erwartet werden Synergieeffekte, die sich aus der größeren Praxisbezogenheit – der praktischen Anwendung – und der Interessengebundenheit der Sprachausbildung ergeben. Das gilt ebenso wie für die Vervollkommnung der flexibel anwendungsbereiten Beherrschung der Muttersprache auch für den Fremdsprachenerwerb. Diesen Effekt maximal zu nutzen wird angestrebt, spätestens in der gymnasialen Oberstufe Fachtexte in englischer und auch in der zweiten Fremdsprache in den Unterricht einzubeziehen.

Einen zentralen Platz im naturwissenschaftlich-technischen Unterricht werden in allen Jahrgangsstufen solche für die Menschheit gegenwärtig und in den kommenden Jahrzehnten existentiell bedeutsamen Themenfelder einnehmen wie Fragen des Klimawandels und der schonenden Nutzung natürlicher Ressourcen oder auch die Welternährungs-, Weltenergie- und Weltgesundheitsprobleme. Frage- und Problemstellungen aus diesen Themenfeldern werden fachübergreifend und fächerverbindend komplex, ursächlich und zugleich lösungsorientiert bearbeitet. Insbesondere Enrichment im Bereich der Geografie in der Sekundarstufe I und der Leistungskurs Geografie in Verbindung mit dem Grundkurs Technik in der gymnasialen Oberstufe, aber auch Unterricht in den anderen Naturwissenschaften und vor allem fächerverbindende Projekte bieten Raum und Zeit für eine tiefgründige Auseinandersetzung mit diesen existentiellen Fragen und Problemen einschließlich ihrer technologischen Lösungen. Damit wird den Schülerinnen und Schülern zugleich ein Einblick in zukunftsträchtige Ausbildungsrichtungen und Berufsfelder eröffnet. Das Gymnasium leistet somit auch einen Beitrag zur Vorbereitung einer fundierten Richtungsentscheidung für den weiteren Bildungsverlauf und die Berufswahl seiner Schülerinnen und Schüler. Schließlich haben insbesondere die Themenfelder Gesundheit und Ernährung neben ihrer globalen Bedeutung auch einen unmittelbaren lebensweltlichen Bezug für die Heranwachsenden, der bewusst für die Motivation der Lernenden genutzt und in die Unterrichtsgestaltung einbezogen wird.

„Technik-Geschichte“ als ergänzendes Angebot zum rahmenlehrplanbezogenen Geschichtsunterricht in der Sekundarstufe I und – daran anknüpfend und darauf aufbauend – ihre Einbeziehung in die Gestaltung des Leistungskurses Geschichte in der gymnasialen Oberstufe bietet Gelegenheit, Technik auf verschiedenen Gebieten im Kontext ihrer geistigen und geschichtlichen Voraussetzungen sowie ihrer gesellschaftswissenschaftlichen Auswirkungen kennen zu lernen, zu untersuchen und zu reflektieren. Die Betrachtung der Technik – und damit verbunden auch der Naturwissenschaften – als ein historisches, d.h. von Menschen und deren jeweiligen Erfahrungsräumen, Erkenntnisständen, Intentionen usw. geprägtes „Unternehmen“ befördert die Ausbildung eines umfassenderen und tieferen Verständnisses von Wissenschaft und Technik und ihrer Rolle in Kultur und Gesellschaft und trägt damit zugleich zur Ausbildung historischen Bewusstseins als unverzichtbarer Grundlage politischen Bewusstseins bei. Indem historische Entwicklungen ausgehend von gegenwärtigen Entwicklungsständen und mit Blick auf offene Fragestellungen untersucht werden, wird die Ausbildung von fundiertem, prozess- und lösungs- bzw. ergebnisorientiertem visionärem Denken und Handeln befördert. Auch historische und politische Bildung werden somit im naturwissenschaftlich-technisch orientierten Bildungsgang am „Neuen Gymnasium Glienicke“ nicht vernachlässigt, sondern – analog der muttersprachlichen und fremdsprachlichen Ausbildung – auf spezifische, d.h. auf begabungsprofilbezogene, interessengeleitete Weise gestaltet.

Und auch wissenschaftsethische Fragen – wie z.B. bezüglich der Nutzung von Gentechnologien oder der Atomkraft – werden nicht losgelöst, aufgesetzt oder abgehoben in einem separaten Fach, sondern jeweils integriert kontextbezogen im naturwissenschaftlichen Unterricht diskutiert und beantwortet. Wo diesbezüglich möglich, werden Fächerverbindungen mit Lebensgestaltung – Ethik – Religionskunde in den Jahrgangsstufen 7 bis 9 bzw. mit Philosophie in den Jahrgangsstufen 10 bis 12 hergestellt.

Der schrittweise Nachvollzug technischer Entwicklungen jeweils ausgehend von frühen, häufig unvollkommenen Formen bis hin zu aktuellen Entwicklungsständen erleichtert zum einen das Entwickeln technischen Verständnisses. Zum anderen vermittelt und befördert er den Drang nach ständiger Vervollkommnung, bestärkt er in der Einsicht, dass nichts, was ist, nicht auch anders sein bzw. gemacht werden könnte, dass die Dinge und Erscheinungen veränderbar sind, Fragen geklärt und Probleme gelöst werden können. In dem auf solche Weise Zuversicht der Heranwachsenden gestärkt wird, erfüllt das „Neue Gymnasium Glienicke“ auf konkrete Weise seinen Anspruch auf Zukunftsorientierung. Dort, wo Schülerinnen und Schüler mit Entwicklungen konfrontiert werden, die festgefahren sind, ebenso wie da, wo ihnen Entwicklungen im Fluss, unbeantwortete Fragen und ungelöste Probleme begegnen, sehen sich die Kreativen unter ihnen herausgefordert, selbst neue Formulierungen für Frage und Problemstellungen zu entwickeln und sich mit unermüdlichem Forscherdrang auf die Suche nach Lösungen zu begeben. In den Grenzen schulischer Möglichkeiten, deren sich Schule bewusst ist, bietet das „Neue Gymnasium Glienicke“ insbesondere im Rahmen fächerverbindender Kooperation und außerunterrichtlicher Aktionsmöglichkeiten selbst Raum und Zeit, Kreativität zu entfalten. Für außerordentlich kreativ begabte Heranwachsende, die eine frühe Meisterschaft in einer spezifischen Domäne anstreben, bietet die Gesellschaft für Entwicklung – Schule –Ausbildung GESA mbH mit ihrem im Aufbau befindlichen überschulischen KreativitätsEntfaltungsZentrum KEZ, das den Schülerinnen und Schülern der Schulträgerin bevorzugt offen steht, spezifische Entwicklungsmöglichkeiten.

Ästhetisch-technisch orientierter Bildungsgang

Die Fächer Kunst, Musik und Geschichte werden mit erhöhter Stundenzahl auf der Grundlage eines abgestimmten Gesamtkonzepts, das Bezüge in und zu weiteren Fächern berücksichtigt, unterrichtet. Das gestattet eine weit gefächerte und eingehende Beschäftigung

mit Formen des ästhetischen Wahrnehmens, Darstellens und Gestaltens, mit deren Deutung und Wertung,

mit der Ästhetik technischer Errungenschaften sowie mathematischer Zeichen und geometrischer Darstellungen und der Nutzung von Technik in künstlerischer Rezeption, Reproduktion und Produktion, jeweils einschließlich ihrer historischen Entwicklung. Das Bekanntmachen mit den kulturellen Errungenschaften der Menschheit in ihrer Vielfalt – schwerpunktmäßig unter ästhetischen Gesichtspunkten – erlaubt gleichermaßen

- das visuelle und akustische Wahrnehmungsvermögen zu schulen,

- eine hohe Lesekompetenz auszubilden,

- an der Geschmacksbildung zu arbeiten,

- die Entwicklung einer fundierten ästhetischen Urteilsfähigkeit zu befördern.

Über die breit angelegte Ausbildung auf tiefes Verstehen ausgerichteter Rezeptionsfähigkeiten hinaus erhalten die Schülerinnen und Schüler zunächst mannigfaltige Gelegenheiten, sich darzustellen, auszuprobieren, etwas einzustudieren und aufzuführen, selbst zu entwerfen, zu erproben, zu gestalten, zu komponieren, zu inszenieren usw. Auf diese Weise sollen Lust am Reproduzieren und womöglich am kreativen Erschaffen von Neuem geweckt, Interessen ausgebildet und Begabungen entdeckt werden, die im weiteren Verlauf des Bildungsgangs jeweils individuell angemessen – innerhalb der Schule oder ggf. auch bei einem ihrer externen Kooperationspartner gefördert werden.

Ohne dass die Handlungsorientierung, die in den Jahrgangsstufen 7 bis 9 die Gestaltung von Lernprozesse wesentlich prägt, substantiell an Bedeutung verliert, erreicht – beginnend ab Jahrgangsstufe 10 und insbesondere in der Qualifizierungsphase – die Reflexion über Kunstwerke und künstlerische Schaffensprozesse eine neue Qualität. Dominiert in der Sekundarstufe I das Entwickeln und Darstellen von individuellen Lesarten und Sichtweisen, werden in der gymnasialen Oberstufe im Sinne einer fachlich fundierten, wissenschaftspropädeutischen Bildung zunehmend Methoden wissenschaftlichen Analysierens und Interpretierens eingeführt und praktiziert, so dass im Ergebnis der Lernprozesse eine vertiefte Allgemeinbildung und Studierfähigkeit erreicht werden. Individuellen Neigungen und Befähigungen, ausgeprägten Interessen und angestrebten Ausbildungszielen der Schülerinnen und Schüler wird entsprochen durch Möglichkeiten

- der Kurswahl

- der Kombination von Kursen, deren Planungen aufeinander abgestimmt sind und die fächerverbindend kooperieren,

- der Nutzung außerunterrichtlicher Aktionsmöglichkeiten und

- im Falle einer besonderen Begabung und Leistungsstärke – der zusätzlichen Belegung eines dritten Leistungskursfaches und weiterer Kurse oder auch von Lernangeboten externer Partner der Schule .

Besonderes Gewicht wird in den profilbezogenen, verstärkten Unterrichtsfächern neben anderen Darstellungsformen auch auf die Ausbildung von Textverständnis und Textproduktion gelegt. Die Schülerinnen und Schüler lesen und interpretieren anspruchsvolle Fachtexte, formulieren Beschreibungen, Berichte, Erörterungen und Kommentare als zusammenhängende Texte in Schriftform und halten fachlich fundierte Vorträge.

Der in den letzten Jahrzehnten rasant gewachsenen Bedeutung des Technik-Einsatzes in nahezu allen Künsten und den ebenso rasch gewachsenen ästhetischen Ansprüche an die Produktgestaltung in allen Zweigen der Technik trägt der Bildungsgang durch die integrative Verbindung von ästhetischer und technischer Bildung Rechnung. Schülerinnen und Schüler erhalten Gelegenheit, sich mit den vielfältigen Ausbildungs- und Einsatzmöglichkeiten in diesem Bereich vertraut zu machen und zielgerichtet auf eine entsprechende Fortsetzung ihres Bildungsweges nach Erwerb der allgemeinen Hochschulreife und ihre anschließende Berufstätigkeit vorzubereiten.

Analog zur „Technik-Geschichte“ im naturwissenschaftlich-technisch orientierten Bildungsgang ergänzt und erweitert im ästhetisch-technisch orientierten Bildungsgang „Kunst- und Design-Geschichte“ den rahmenlehrplanbezogenen Geschichtsunterricht in der Sekundarstufe I und wird – daran anknüpfend und darauf aufbauend – in die Gestaltung des Leistungskurses Geschichte in der gymnasialen Oberstufe einbezogen. Somit erhalten auch Schülerinnen und Schüler, die sich für diesen Bildungsgang entscheiden, Gelegenheit, begabungsprofilbezogen und interessengeleitet künstlerische Erscheinungen und Entwicklungen, für die Kunstproduktion und –präsentation angewandte Technik und Beispiele für den Wandel in der Ästhetik der von Menschen geschaffenen gegenständlichen Welt aus unterschiedlichen Bereichen im Kontext ihrer geistigen und geschichtlichen Voraussetzungen sowie ihrer gesellschaftlichen Auswirkungen kennen zu lernen, zu untersuchen und zu reflektieren und auf diese Weise historisches Bewusstsein und historisch begründete zukunftsorientierte Handlungskompetenz auszubilden.

Was – bezogen auf den naturwissenschaftlich-technisch orientierten Bildungsgang – hinsichtlich der Bedeutung des historischen Nachvollzugs technischer Entwicklungen ausgeführt ist gilt in analoger Weise für künstlerische und an diese gebundene bzw. mit diesen verbundene technische Entwicklungen.

Auch im ästhetisch-technisch orientierten Bildungsgang erfolgt die Auseinandersetzung mit ethischen Fragen sowohl kontinuierlich – als eigenständige Dimension des Lernprozesses – integrativ als auch, wo sich das anbietet, in fächerübergreifender Kooperation. Dabei bieten die, entsprechend der Profilierung des Bildungsgangs in den Mittelpunkt der Betrachtung und Beschäftigung gerückten Gegenstände und Entwicklungen vielfältige Anlässe zur Reflexion ethischer Fragen. Angesprochen, diskutiert und beurteilt werden dabei ebenso das Selbstverständnis von Kunst als „moralische Anstalt“ bzw. Institution, als „Gewissen der Menschheit“, als „Stimme der Nation“, „... des Volkes“ usw., als Instrument von humanistischer Aufklärung, von (bildungs)bürgerlicher, nationalsozialistischer oder kommunistischer Erziehung wie auch ihr Missbrauch für propagandistische Zwecke, das ideologische „Hinein und Uminterpretieren“ von Aussagen, die Zerstörung und Vernichtung von Kunstwerken, die Verfolgung, das Verleumden und Todschweigen von Künstlern wie auch deren Vermarktung, der Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch ihre Produktion als Superstars, aber auch Versuche von (Pseudo-)künstlern, sich den jeweiligen Machthabern anzubiedern und anzudienen, Trends zu folgen, die Mode zu bedienen und kurzfristig von ihr zu profitieren. – Die Beschäftigung mit ethischen Fragen beschränkt sich allerdings nicht auf das Reflektieren über Kunst und Kunstproduktion. Sie ist auch Gegenstand künstlerisch-praktischen Tätigseins, indem die Schülerinnen und Schüler in eigenen Texten, bildkünstlerischen Arbeiten und szenischen Darstellungen um Begründungen und Wertungen für eigenes Denken und Handeln ringen oder auch Urteile über das Handeln anderer zum Ausdruck bringen und reflektieren.

Auch wenn dabei in den beiden Bildungsgängen entsprechend ihrer jeweiligen profilbildenden Orientierung unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte gesetzt und Arbeitsweisen praktiziert werden, erhalten alle Schülerinnen und Schüler des „Neuen Gymnasiums Glienicke“ in Verbindung mit dem Unterricht im Fach Lebensgestaltung – Ethik – Religionskunde und weit über diesen hinaus Gelegenheit, sich mit unterschiedlichen Wertvorstellungen in ihrer kulturellen Vielfalt vertraut zu machen, unterschiedliche Weltsichten miteinander zu vergleichen, sie zu verstehen und auf dieser Grundlage eigene reflektierte Einstellungen als Basis für begründetes Entscheiden und Handeln zu entwickeln. Sowohl für das pädagogische Handeln der Lehrkräfte als auch für die Orientierung der Schülerinnen und Schüler leitend ist dabei die Trinität Autonomie – Akzeptanz/Toleranz – Verantwortung. Auf dieser Basis wird ideologische Indoktrination jeglicher Couleur vermieden.

Während die Schülerinnen und Schüler, die den ästhetisch-technisch orientierten Bildungsgang durchlaufen, eine solide grundlegende naturwissenschaftliche Bildung entsprechend den Vorgaben und Anforderungen der Rahmenlehrpläne des Landes Brandenburg in dem entsprechenden Fachunterricht erwerben, wird im naturwissenschaftlich-technisch orientierten Bildungsgang über den mit einem vergleichsweise geringen Stundenanteil ausgestatteten Fachunterricht in Musik und Kunst hinaus fächerübergreifend und fächerverbindend kontinuierlich immanent an der Ausbildung ästhetischen Wahrnehmungs-, Darstellungs- und Gestaltungsvermögens gearbeitet.

Schließlich bietet das Lernen in ausgewählten fächerverbindenden Projekten, in denen Schülerinnen und Schüler beider Bildungsgänge zusammen arbeiten, Gelegenheit, wechselseitig von den spezifischen Kompetenzen der jeweils anderen zu profitieren und im Miteinander Synergieeffekte für die jeweils eigene Lernentwicklung zu erzielen.

Medientechnische Bildung

Das frühzeitige und umfassende Vertrautmachen mit moderner Medientechnik und deren Nutzung sowohl als Kommunikationsmittel als auch bei der rezeptiven und produktiven Beschäftigung mit verschiedensten Gegenständen des Lernens bietet nicht nur Mädchen und Jungen mit besonders ausgeprägten technischen Begabungen und Interessen angemessene Möglichkeiten, sich auf dem von ihnen bevorzugten Gebiet zu entfalten und Kompetenzen zu entwickeln. Uber die Anwendung der Medientechnik beim Erlernen von Sprachen, bei der künstlerischen Betätigung wie auch beim Entdecken von Erscheinungen und Vorgängen in Natur und Gesellschaft werden auch Kinder und Jugendliche, deren Begabungen und Interessen eher auf anderen Gebieten angesiedelt sind, Zugang zur modernen Medientechnik finden, ihre womöglich vorhandene Scheu vor Computer, Kamera, Mikrofon usw. verlieren und lernen, Medientechnik funktional zu nutzen und sicher mit ihr umzugehen. – Um dies zu ermöglichen und zu erreichen, erfolgt am „Neuen Gymnasium Glienicke“ durchgehend in allen Jahrgangsstufen, in allen Fächern und Unterrichtsformen ein vielfältiger Einsatz von Medientechnik. Einführung in theoretische Grundlagen für das Verstehen ihrer Funktionsweise, das Bekanntmachen mit Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten sowie Einweisungen in ihre Handhabung und Übungen in derselben erfolgen nach einem zwischen allen Fachlehrkräften der Schule abgestimmten Konzept,

- in dem festgelegt ist, in welchem Zusammenhang, zu welchem Zeitpunkt und durch welche Lehrkraft eine bestimmt Einführung und Einweisung erfolgen,

- das sicher stellt, dass zeitnah zur Einführung neuer Technik oder auch neuer Einsatzmöglichkeiten bereits bekannter Technik eine wiederholte Anwendung in verschiedenen Unterrichtsfächern und fächerverbindenden Projekten zur Festigung neu erworbener Fertigkeiten erfolgt und

- das gewährleistet, dass Technik, deren Nutzung in einem Unterrichtsvorhaben vorgesehen ist, bekannt und hinsichtlich ihrer Funktionsweise und Handhabung vertraut ist.

Zur medientechnischen Bildung am „Neuen Gymnasium Glienicke“ trägt nicht zuletzt auch die Nutzung des intra und internetbasierten Kommunikationsnetzwerks bei. Sein Einsatz ist am Standort Glienicke / Mühlenbecker Land in folgenden Bereichen vorgesehen:

- interne Kommunikation im geschützten Bereich eines VPN zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrichtung, anderer Schulen der Trägerin, der Schulträgerin selbst und nicht zuletzt der Schülerinnen und Schüler zum Informationsaustausch und zur Bearbeitung von Verwaltungsaufgaben (z. B.: Anwendung intern entwickelter Software – „Elektronisches Klassenbuch“, Arbeitszeiterfassung, Planungs-, Organisations- und Abrechnungssoftware, Stundenplanung ...)

- interne Kommunikation im geschützten Bereich des Internets zwischen Lehrkräften, zwischen Schülerinnen und Schülern sowie zwischen Lehrkräften und Lernenden (in Form von Mails, Chats, Videokonferenzen und Zugriffen auf interne Datenbanken) zur Begleitung des Präsens-Unterrichts und zur Verständigung untereinander von beliebigen unterschiedlichen Orten aus und zu jeder beliebigen Zeit. (z. B. schulische Begleitung der Schüler/innen zu Hause, während eines Praktikums oder Auslandsaufenthalts; Zugriffsmöglichkeiten von Schüler/innen auf Datenbanken der Schule – insbesondere auf von den Lehrkräften der Schule erarbeitete und ins Netz gestellte Unterrichtsvorbereitungen und Lehrmittel – für selbstorganisiertes Lernen, Nutzung internetbasierter Angebote von Lehrmittelherstellern, Bibliotheken sowie von E-Learning-Angeboten anderer Bildungseinrichtungen und Erwerb von Zertifikaten anderer Einrichtungen durch Online-Prüfungen …)

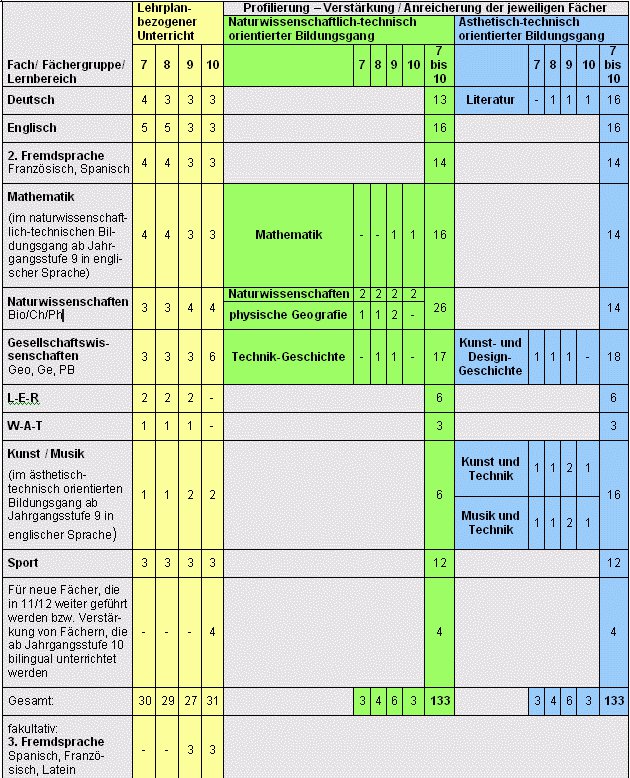

Stundentafeln für die Sekundarstufe I

Die Stundentafeln für die Sekundarstufe I orientieren sich an den Rahmenvorgaben der Kultusministerkonferenz der Länder und den Regelungen für das Land Brandenburg. Sie weichen insoweit von der Stundentafel der Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft im Land Brandenburg ab, als sie jeweils bildungsgangbezogene Schwerpunkte setzen. Mathematik und Naturwissenschaften werden im naturwissenschaftlich-technisch orientierten Bildungsgang mit zusätzlichen Lerninhalten und Anforderungen angereichert. Dabei findet auch die Ausbildung muttersprachlicher Kompetenz in den verstärkten profilbezogenen Fächern zum Ausgleich für die Reduzierung der Stundenzahl des Deutschunterrichts Berücksichtigung. Im ästhetisch-technisch orientierten Bildungsgang werden die Fächer Kunst, Musik und Geschichte ausgeweitet. Die Reduzierung des Faches W-A-T wird durch die Einbeziehung von Aspekten der Technik in die Fächer Kunst, Musik und Geschichte ausgeglichen. Das gilt im naturwissenschaftlich-technisch orientierten Bildungsgang in analoger Weise für W-A-T, Geschichte und die Naturwissenschaften.

Schülerinnen und Schülern, die in dem einen oder anderen Fach mehr Zeit zum Erfassen, Verstehen, Wiederholen und Uben benötigen oder die Anforderungen mit geringerem Zeitaufwand erfüllen, als die Stundentafel für den jeweiligen Bildungsgang vorsieht, bietet das Arbeiten im Lernstudio als wichtigste am „Neuen Gymnasium Glienicke“ praktizierte individualisierende Aktionsform des Lernens Gelegenheit zum Ausgleich.

Neben dem für alle Schülerinnen und Schüler obligatorischen Englisch-Unterricht können die Schülerinnen und Schüler in Jahrgangsstufe 7 zwischen Französisch und Spanisch als zweite Fremdsprache wählen. Darüber hinaus wird das Erlernen einer dritten Fremdsprache ab Jahrgangsstufe 9 ermöglicht. Alle Fremdsprachen können in der gymnasialen Oberstufe weitergeführt werden.

Stundentafeln Sekundarstufe I

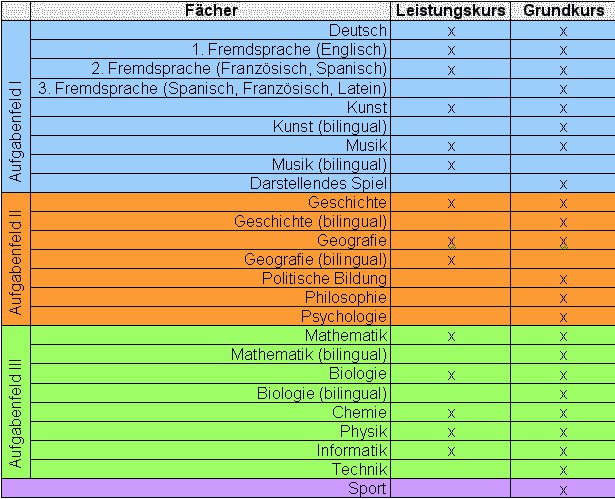

Gymnasiale Oberstufe

Das Kursangebot in der gymnasialen Oberstufe ist so angelegt, dass für jede Schülerin und jeden Schüler eine Kurswahl gemäß den Anforderungen der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) und der GOST-Verordnung des Landes Brandenburg sichergestellt ist.

- Am „Neuen Gymnasium Glienicke“ belegen alle Schülerinnen und Schüler in der gymnasialen Oberstufe in der Regel Englisch als Leistungskurs und erstes Prüfungsfach. Das zweite Leistungskursfach wählen die Schülerinnen und Schüler jeweils entsprechend der Orientierung ihres Bildungsgangs. Die Wahl des dritten und vierten Prüfungsfaches hat entsprechend den dafür geltenden Regelungen zu erfolgen. Dabei können auch Sachfächer, in denen ein Grundkurs durchgehend in englischer Sprache absolviert worden ist, gewählt werden. Besonders leistungsstarken Schülerinnen und Schülern wird die Möglichkeit geboten, zusätzlich einen dritten Leistungskurs zu belegen und in diesem oder einem anderen Unterrichtsfach eine „besondere Lernleistung“ zu erarbeiten und in das Abitur einzubringen.